一、成果简介

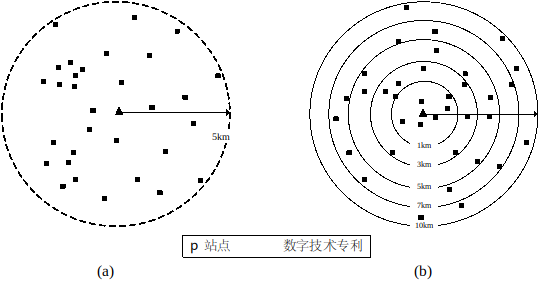

湖南工商大学前沿交叉学院陈晓红院士,在期刊《经济研究》(影响因子:20.332)上发表了题为“数字赋能、技术创新与空气污染治理——来自专利文本挖掘的证据”的文章。文章构建了精细化的全国数字技术专利数据,并与空气污染监测站点数据和中国工业企业数据相结合,实证检验了数字技术创新对空气污染的影响、机制及其异质性效应,并估算了数字技术创新的环境价值。研究发现,在空气监测站点层面,数字技术创新显著降低了空气污染。专利价值度存量每增加1000个单位,周围5公里范围的PM2.5浓度平均降低约0.7963µg/m3。据此测算表明,数字技术创新使得全国PM2.5浓度年均降低约1.013µg/m3。在中国工业企业层面,本文进一步证实了数字技术创新对企业周围空气质量改善的作用,并且通过引发绿色创新端的“技术效应”和生产管理端的“治理效应”显著提升工业企业的空气污染治理成效。进一步的异质性分析发现:在技术类型上,数字技术赋能效应更多体现于人工智能技术、5G技术和大数据技术;在地理区域上,中部和东部地区的环境绩效更易受到数字技术创新的影响;在企业类型中,数字行业企业和重工业企业的边际降污效应更加显著。

图1 数字技术专利与污染监测站点匹配示意图

二、研究亮点

本文的主要贡献在于:(1)为打开数字技术黑箱、更精确刻画数字技术创新指标做出了尝试。本文利用文本挖掘分析技术构建了精细化的数字技术专利数据并应用到微观监测站点与工业企业层面,不仅提高了估计效率,同时可以识别不同类型数字技术的异质性影响。(2)为技术创新与环境绩效的相关研究补充了新证据。技术发展的环境效应在理论和实证研究中长期未达成共识。本文系统考察了数字技术创新对空气污染的治理效应,并从企业层面深入分析了数字技术降污效应的作用机理,为技术创新有效改善环境绩效的研究提供了新的经验证据。(3)深化了对数字化赋能效应的理解,并丰富了有关索洛悖论的文献。本文基于实证估计结果测算了我国数字技术的降污经济价值,揭示出数字技术作为绿色可持续发展政策工具的适用性,为解释索洛悖论提供了有力的支撑证据。

三、完成人简介

陈晓红,第一作者,湖南工商大学前沿交叉学院教授,中国工程院院士,研究兴趣为决策理论与决策支持系统、数字经济与数字技术、生态文明与两型社会、数据智能与智慧社会等;

汪阳洁,通讯作者,中南大学商学院教授,研究兴趣为数字经济与可持续发展。

成果链接:https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=ZIcs-hjNidFMqKLw6OnwNP2ZZQZecSOwzQejXXVxhg1Rie7vRKekLjepL8oQ7cTS_TIDem6CsXiZt_Q9JWHlvSqdKaLTCw9r98fpbVXDnOM5JjPxnB3I4VNRME6WDOxSUt0mb3wLOeAI1waOxY6mY2Fr9GSsZHqrhj57VfYAweeIDwyqWtd2a-_wGHU__b2G&uniplatform=NZKPT&language=CHS